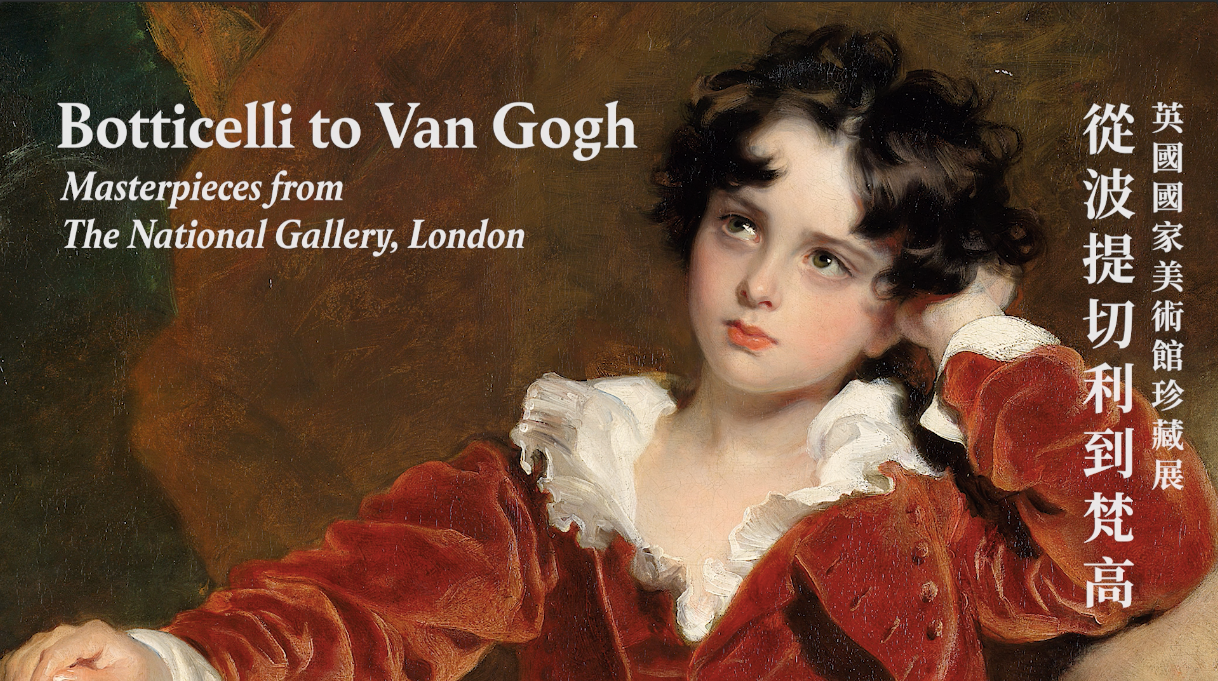

香港故宮文化博物館 (香港故宮) 於 11 月 21 日聯同英國國家美術館 The National Gallery 為特別展覽「從波提切利到梵谷:英國國家美術館珍藏展」(港譯「梵高」)揭幕。香港作為英國國家美術館亞洲巡迴展覽第三站,展出波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、泰納、康斯塔伯、莫內和梵谷等歐洲著名藝術大師的 52 幅畫作,彰顯香港故宮文化博物館推動世界文化及文明之間對話的使命。(2月19日更新)2 月底確定消息第四站五月將來到台灣奇美博物館展出。

於博物館舉行展覽的開幕典禮,主禮嘉賓包括香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、英國駐香港總領事戴偉紳、英國國家美術館館長加布里埃爾 •芬納迪博士、西九文化區管理局董事局主席唐英年、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、香港故宫文化博物館董事局主席譚介芝、英國國家美術館公眾參與事務總監 Jane Knowles、西九交化區管理局行政總裁馮程淑儀及香港故宮文化博物館館長吳志華博士。

全新策展手法

六大觀展亮點

此次展覽可譽為是「英國國家美術館的縮影」── 精選的畫作充分代表了英國國家美術館的發展史,精煉地講述西方藝術歷史上引人入勝的故事。博物館將以獨特的策展方式呈現英國國家美術館的館藏精粹,以宗教、神話、日常生活、肖像、風景及現代生活六個主題單元,向觀眾呈現西方藝術史的發展。觀眾將從嶄新的角度觀賞這些名作,了解這些名作背後跨越國際的聯繫,如作畫時使用的珍貴顏料、畫中描繪的珍奇物件,以及藝術靈感的豐富來源。

1.

宗教藝術

西方藝術史中的經典作品大多關涉宗教。十八世紀以前,基督宗教在歐洲佔有主導地位,這是宗教題材十分普遍的主因。對於不識字者來說,配有圖像的聖經故事是有效的傳教工具。聖人畫像時刻提醒觀者的不僅是基督教美德,還有模範基督徒創造的奇跡。在本單元的作品中,聖人居住在一個神聖、充滿人性與自然美的世界裏。

藝術家通過線性透視、錯視和其他視覺手段,使聖人猶如進入了觀眾的空間。其中,被繪製頻率最高的人物是基督之母、崇高的天國之后瑪利亞。每一個歐洲城市裏,至少有一座教堂是以她之名來建造的。作為聖母,瑪利亞象徵着純潔;作為母親,瑪利亞溫柔地抱著孩子——經典的聖母子像既與母性和愛相關,也與基督宗教相聯;作為天國之后,瑪利亞在一個明亮和諧的神聖世界中加冕、登基。

2.

神話傳說

文藝復興時期,對古典時代的興趣達到了高峰,藝術家們常從古希臘羅馬神話中汲取靈感。贊助人為了展示高雅品味,常常委託繪製神話主題的畫作。時至今日,觀眾依然能從諸神的人性品質上找到共鳴,也能感知這些永恆的神話所傳達的情感。愛的本質、複雜性乃至其後果,是本單元畫作的主題。拒絕阿波羅熱烈追求的達芙妮放棄了她的人軀,變成了一棵月桂樹。

納西瑟斯沉迷於自身倒影之美貌而無法自拔,日漸憔悴,最後變成一株水仙花。宙斯 (朱庇特) 迷上了英俊的加尼米德,於是幻化成老鷹擄獲他,並將他帶回眾神之家奧林匹斯山。傳說中,宙斯是酒神戴歐尼素斯 (巴克斯) 之父,在大腿中孕育了酒神。畫作中,小酒神的姨母、姨父悉心照料他。最為人熟悉的神祇莫過於常被描繪成帶翼男孩的愛神厄洛斯 (丘比特)。在柯勒喬的名作中,他的母親—— 愛與美之神阿芙蘿黛蒂 (維納斯) 正拿著他的弓。

3.

日常生活

隨着商業、手工業和技術專業等中產階級在歐洲的興起,日常生活主題的畫作越來越受歡迎。繁榮的航海貿易使十七世紀的荷蘭商人賺得盆滿缽滿。佔主導地位的基督新教信仰禁止聖人聖像出現在教堂裏,藝術家便開始創作風俗畫, 把注意力轉向那些商人階級熟悉的經歷和生活。在這些荷蘭黃金時代的作品中,普通人的世界被注入了非凡的活力;不過聖經題材或道德教訓有時仍會出現在平日的情境中。

以城鄉為背景的日常群像畫,頗受十八世紀英國中產人士的喜愛。這些「風俗畫」中的人物通常是家人或好友,他們在休閒場合裏聊天、嬉戲。以中產階級生活方式為靈感與主題的畫作,後來風靡了整個歐洲大陸。無論幽默諷刺,還是風趣反語,藝術家們不僅以愉悅的風致、詳細的筆觸記錄了當時的物品、社會價值與風氣,更讓觀眾能一窺這無窮無盡的人間喜劇。

4.

人物肖像

十五世紀,荷蘭和義大利正值文藝復興時期,學者對人類的價值和紀念意義產生了濃厚興趣,肖像畫因而蓬勃發展。為強調人物個性、形象和地位,藝術家描摩畫中人的視覺手段也日益擴展。畫中人或端坐於畫家眼前,或在死後由畫家依據其儀容面模來繪畫。無論側面四分之三角度肖像,其意義遠大於單純記錄人物面貌。肖像畫可能是家庭紀念、友誼象徵或人物研究案例。

在此展示的安東尼.凡.戴克爵士(1599-1641 年)和亨利.雷班爵士(1756-1823年)的雙人尚像書,既描綸了兄弟二人的情誼,土揚示了他們不同的個性。從書中人的面部表情、手勢、姿勢、道具與服裝,觀眾可解讀出許多信息。衣著可以證明一個人的社會地位。以威尼斯官員文森佐.莫羅西尼(1511-1588年)為例,他局上的繡帶象徵其騎士頭銜。女性肖像畫中,褶皴豐盈的奢華禮服能將人物的美貌理想化,同時還增強了畫作的視覺張力。

5.

風物景觀

長期以來,風景元素一直被用作宗教與歷史題材畫作的背景。十六世紀早期, 荷蘭藝術家先後通過素描、蝕刻版畫和油畫,把風景轉變成繪畫主體。隨着歐洲社會的城市化,城中人在大自然裏尋求慰藉與喘息,對描繪鄉村風情畫作的需求也與日俱增。海景畫也同樣受歡迎:對荷蘭人和英國人來說,海軍戰備足以激發他們的民族自豪感。

6.

現代時光

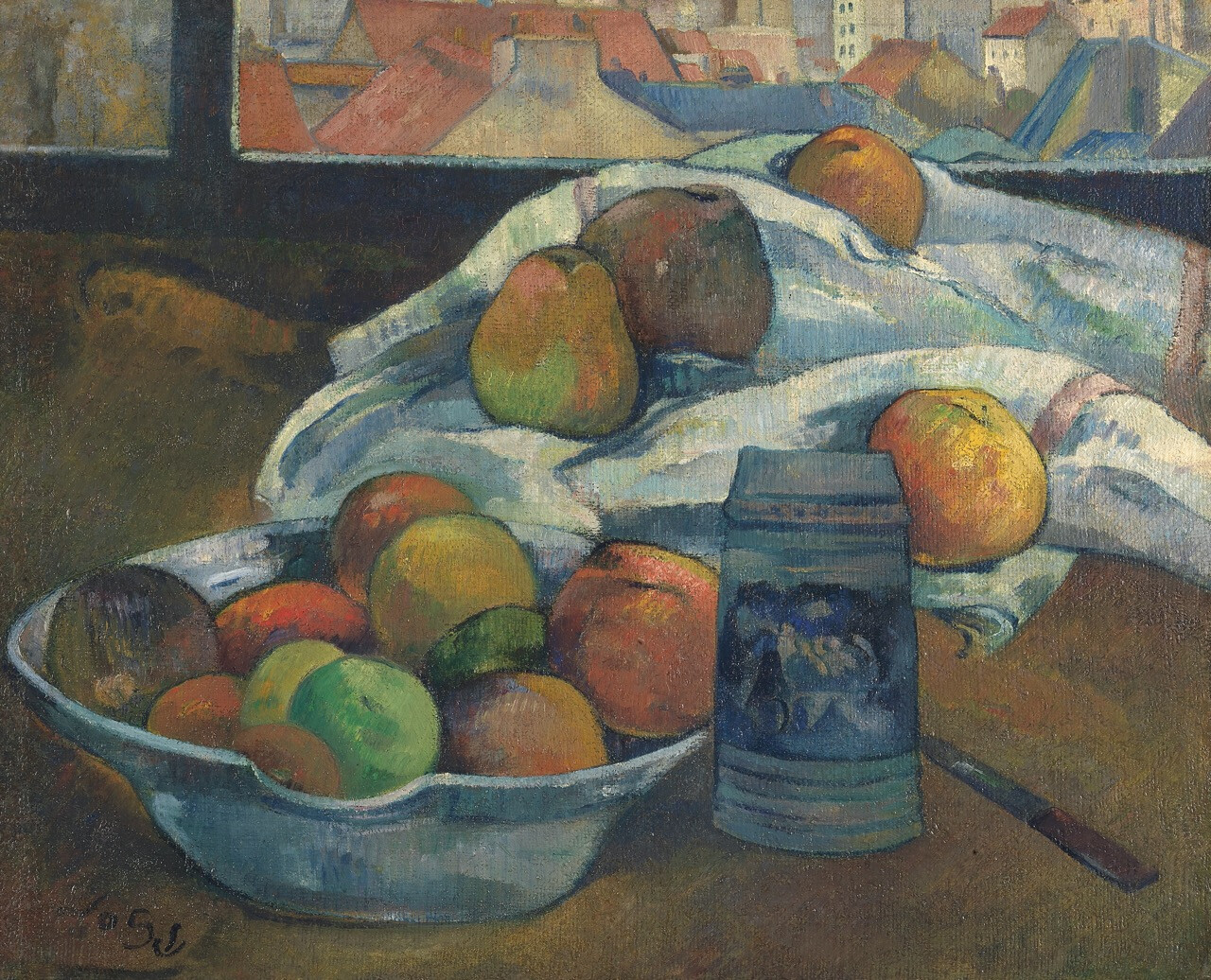

十九、二十世紀之交,科技發展為歐洲社會乃至世界大部分地區帶來了新變革。人們的生活和觀照事物的方式也因蒸汽機、滑翔機、汽車、電話、電燈、 相機和電影的發明而產生了本質上的變化。有了新的合成顏料和繪畫方式,現代藝術家更能捕捉日常生活、人物和環境。他們常以明亮的色調去呈現光影變化,用未經修飾的筆觸和未融合的色彩描繪瞬間。克勞德.莫內 (1840–1926 年)、皮耶-奧古斯特.雷諾瓦(1841–1919 年)、保羅.塞尚(1839–1906 年) 和其他畫家、雕塑家、雕刻師在 1874 年舉辦了聯展,被譽為印象派畫家的首次亮相。

雖然這些藝術家或多或少都背離學院派的藝術觀念,但他們的繪畫風格迥異,且繪畫主題也不盡相同。雷諾瓦仍從古代大師處尋找靈感,但塞尚卻已經把繪畫主體簡化成幾何圖形和基本結構。到 1880 年代,保羅.高更 (1848–1903 年) 和文森.梵谷 (1853–1890 年) 幾乎捨棄了印象派,轉而開始對顏色、形狀、結構、線條和空間進行新的嘗試。

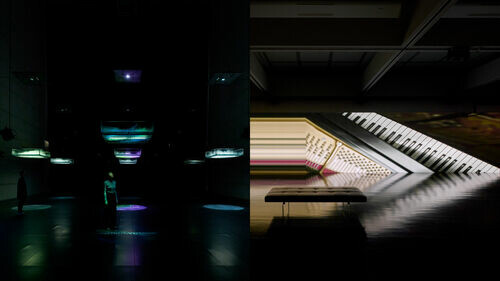

多重感官探索西方藝術

展廳內美妙悠揚的樂韻、豐富的影片和多媒體元素將進一步提升觀眾的體驗。其中重點展示包括以文森.梵谷的作品《長草地與蝴蝶》為靈感而設計的互動媒體裝置:在沉浸式互動空間中, 蝴蝶仿如伴隨着觀眾的步伐在長草中飛舞,生氣盎然。博物館亦與香港管弦樂團合作策劃一系列曲目,以配合不同單元及展覽主題。在參觀展覽時,觀眾可以欣賞到巴哈、貝多芬、德布西、 馬勒、莫扎特、穆索斯基、拉赫曼尼諾夫和西貝遼士的名作,感受古典音樂與藝術鉅作的結合。

此次香港站展覽的一大特色,是最後一部分的教育空間,展示了英國國家美術館文物修復專家對部分畫作展開的科學研究,讓觀眾以輕鬆互動的方式了解 X 射線螢光光譜分析、顏料分析和其他技術的應用,窺探隱藏在畫面以下層層的秘密──從藝術家於畫稿上不斷的修改、畫作的原作顏色,到顏料背後的故事等不同角度,探索藝術與科學之間的聯繫。

整輯|Eddie 圖文提供|香港故宮文化博物館、The National Gallery

閱讀更多 RECOMMENDED