「劇場不只是藝術發生的場域,更是感知與現實的交會。」臺北市文化局副局長陳譽馨的這段話,為今年藝術節揭開意義深遠的序幕。在虛實難辨、訊息氾濫、演算法宰制一切的當代生活中,我們如何確定自己所經歷的是「現實」?第27屆臺北藝術節以「超限動」(Reeling Hyperreality)為主題,回應這個被模糊與過度刺激所困的時代,策展人林人中指出:「我們邀請觀眾關掉濾鏡,暫離手機,在劇場見!」今年藝術節自 9 月 11 日至 28 日展開,匯聚來自德國、日本、印尼、賽普勒斯、菲律賓與臺灣等地的藝術家,共推出 8 檔售票節目及系列講座,跨越劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演。這是一場沒有回放、無法截圖的現場經驗,是劇場對虛擬世界的溫柔抗議。

《斷片》(LAPSE)由印尼國寶級視覺及行為藝術家麥拉蒂.蘇若道默擔任導演及概念編舞

《演算混亂ㄐㄧㄑㄧ、ㄖㄣˊ》由來自日本的剛左小組與藝術家 yang02 聯手呈現

亮點 1.

當真實不再穩定 藝術如何回應

科技交織身體的多重視角

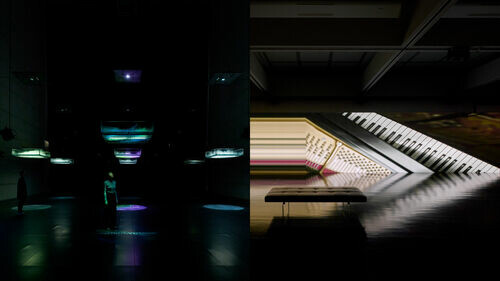

德國導演蘇珊娜・甘迺迪與馬庫斯・塞爾格合作的《安琪拉拉拉(無限循環中)》是一場既熟悉又不安的旅程。從影像中拼湊出的完美生活,實則是意識與科技的重構,反映我們在社群平台中的自我表演與失重現實。另一邊,藝術家蘇文琪與 YILAB 舞團共同創作的《暗宇之感》則邀請觀眾「潛入黑暗」,進行一場釋放五感、重啟身體感的深潛之旅。在幾近無光的環境中,每一次呼吸都成為身體與空間之間的交流語言,觀者不再只是看,而是「與作品共在」。而來自日本的剛左小組與藝術家 yang02 聯手呈現《演算混亂ㄐㄧㄑㄧ、ㄖㄣˊ》,融合即興打鬥、AI與機器學習的混亂演繹,用人工智慧的視角重構人類習以為常的肢體與互動,解構科技主宰下的日常與邏輯。

《暗宇之感》藝術家蘇文琪與 YILAB 舞團共同創作

《安琪拉拉拉(無限循環中)》以近年來人們共同經歷的脆弱感為背景,試圖尋找人生的答案

亮點 2.

記憶與身分|從食物、地景到女性傳說

然而,人與土地的情感連結,是藝術節中另一條動人的軸線。《旅行的舌頭》由李銘宸、奈絲.蘿柯、張碁與作家温又柔共同創作,以食物為媒介,揭開記憶與身分的交疊。每一道料理不只是滋味,更是遷徙與歷史的痕跡,是文化與身分的再書寫。視覺藝術家林安琪(Ciwas Tahos)與舞蹈家松本奈奈子在《黏著的手、縫合的山體》中,以泰雅族的「迭馬哈霍伊」與日本傳說中的「山姥」為靈感,透過女性身體的神話性連結,發展出一種橫跨族群與世代的女性力量敘事。這不是單純的民間傳說再演,而是對傳統中女性角色的重新召喚與詮釋。

《黏著的手、縫合的山體》視覺藝術家林安琪(Ciwas Tahos)與舞蹈家松本奈奈子跨越國籍與文化的時空創作

《旅行的舌頭》以食物為媒介,揭開記憶與身分的感官交疊

亮點 3.

關係與倫理|家庭結構再思考

沉靜與釋放的失序之詩

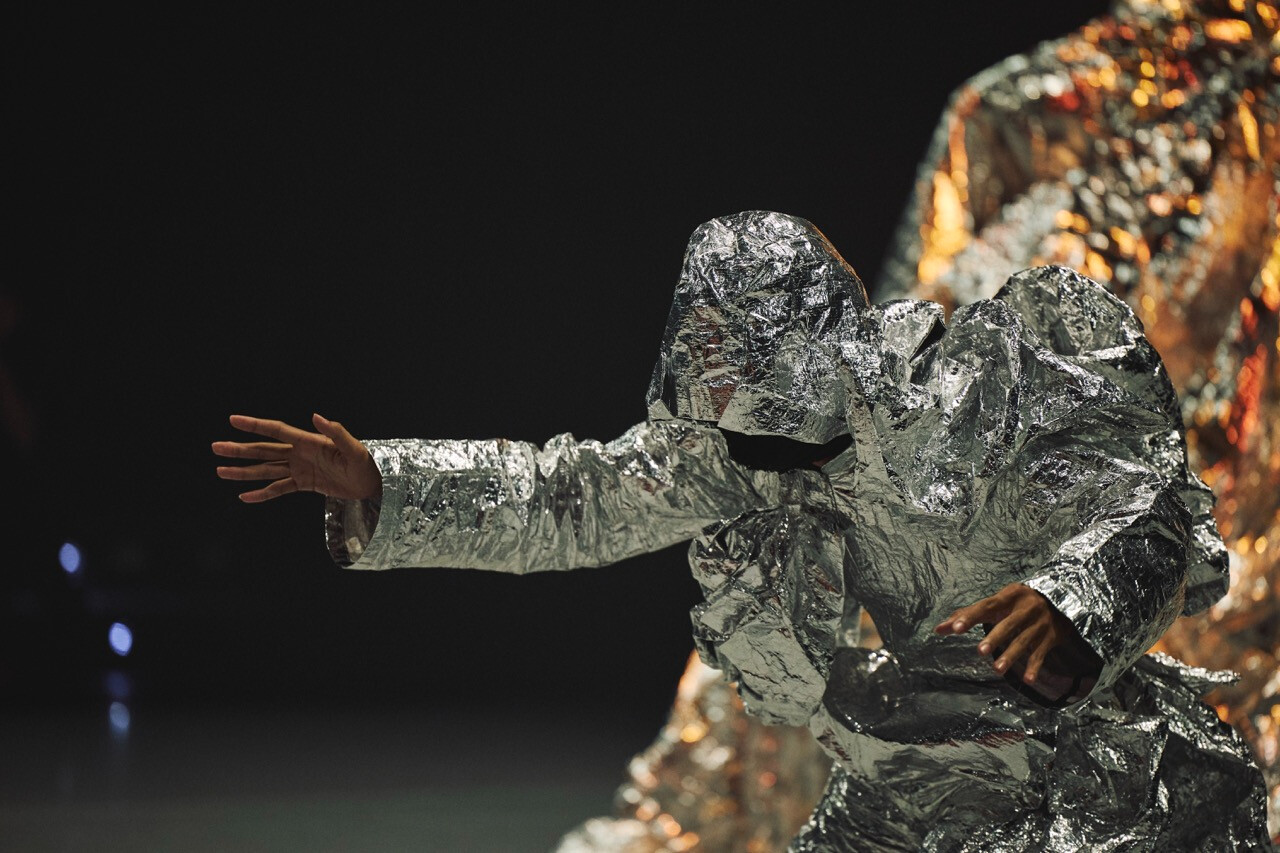

《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》這部歷時四年創作的作品,來自三位藝術家洪千涵、洪唯堯與曾睿琁真實交織的親密關係。姊姊與弟弟、伴侶與姻親,在生殖科技的觸發下,展開一場對倫理與家庭定義的思辨。這不僅關乎血緣或親情,更是現代社會中自由、選擇與責任的複雜命題。印尼行為藝術家麥拉蒂.蘇若道默的《斷片(LAPSE)》是一場關於混沌的靜止。作品創造一個暫時的避難所,邀請觀眾在其中體會秩序崩解後的情感斷裂與重組。在混亂中尋求詩意,在擾動中尋找釋放。與此呼應的,是瑪麗亞.哈薩比的《此時此地(On Stage)》。她以極緩慢、如雕像般的身體語彙,引領觀眾進入一種時間的凝止與意識的清明。這場不言而喻的「靜止舞蹈」,讓人回到觀看本身,靜靜感受每一個呼吸與每一次注視的重量。

《FAMILY TRIANGLE:二生三,三生萬物》在生殖科技的觸發下,展開一場對倫理與家庭定義的思辨

《斷片》(LAPSE)由印尼國寶級視覺及行為藝術家麥拉蒂.蘇若道默擔任導演及概念編舞

最後,臺北藝術節不只是作品的聚集地,更是一場城市的文化運動。正如臺北表演藝術中心節目部經理林采韻所說:「劇場不只是表演,更是共創與共生的場景。」每一部作品皆為不同文化與生命經驗的交會點,讓觀眾在劇場裡重新學會觀看世界,也觀看自己。在這個訊息永無止盡刷新的年代,「超限動」讓我們明白:劇場之所以珍貴,不只是它所呈現的內容,而是它的「唯一性」、「現場性」與「不可重來性」。這種體驗,就像人生某些珍貴時刻,值得我們走入其中、專注以對。

此次演出場地位於士林劍潭路1號、由普利茲克建築獎得主OMA所設計打造的臺北表演藝術中心 Taipei Performing Arts Center 以及台北各藝術場館售票演出。圖片來源|臺北表演藝術中心官網

影音|2025臺北藝術節:《超限動》30秒宣傳片

整輯|Eddie 圖片提供 | 臺北表演藝術中心