義大利威尼斯,一座因水而生、因建築而永恆的城市,迎來來自東方的一段低語。2025年5月,第19屆威尼斯建築雙年展在普里奇歐尼宮盛大開展,臺灣館以「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」為題,撼動空間語言的疆界。這不只是一場建築展覽,更是一場靈魂的自剖 —— 關於一座島嶼,如何在脆弱、動盪與流變之中,以「無」為信仰,建構出屬於自己的存在。在開幕式的燈光下,來自世界各地的建築師、學者與策展人齊聚一堂,共同見證這場來自臺灣的建築與人文詩篇。文化部政務次長李靜慧致詞時提到,臺灣多年來在普里奇歐尼宮持續發聲,如今更以建築文化中心的籌備與國際合作,進一步強化臺灣建築在世界舞台上的定位。這場展覽,不只是建築的呈現,更是一種文化姿態的宣言。

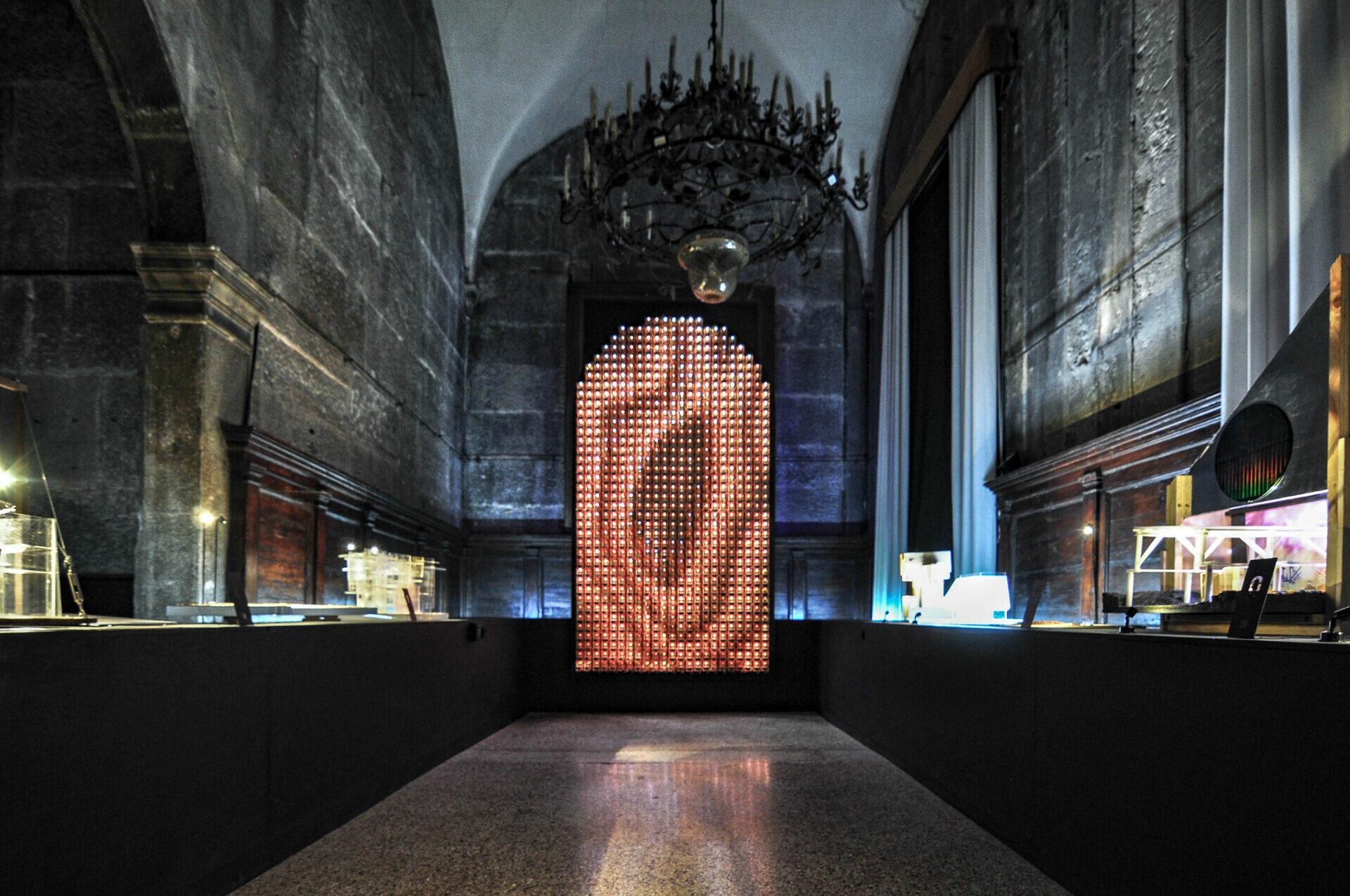

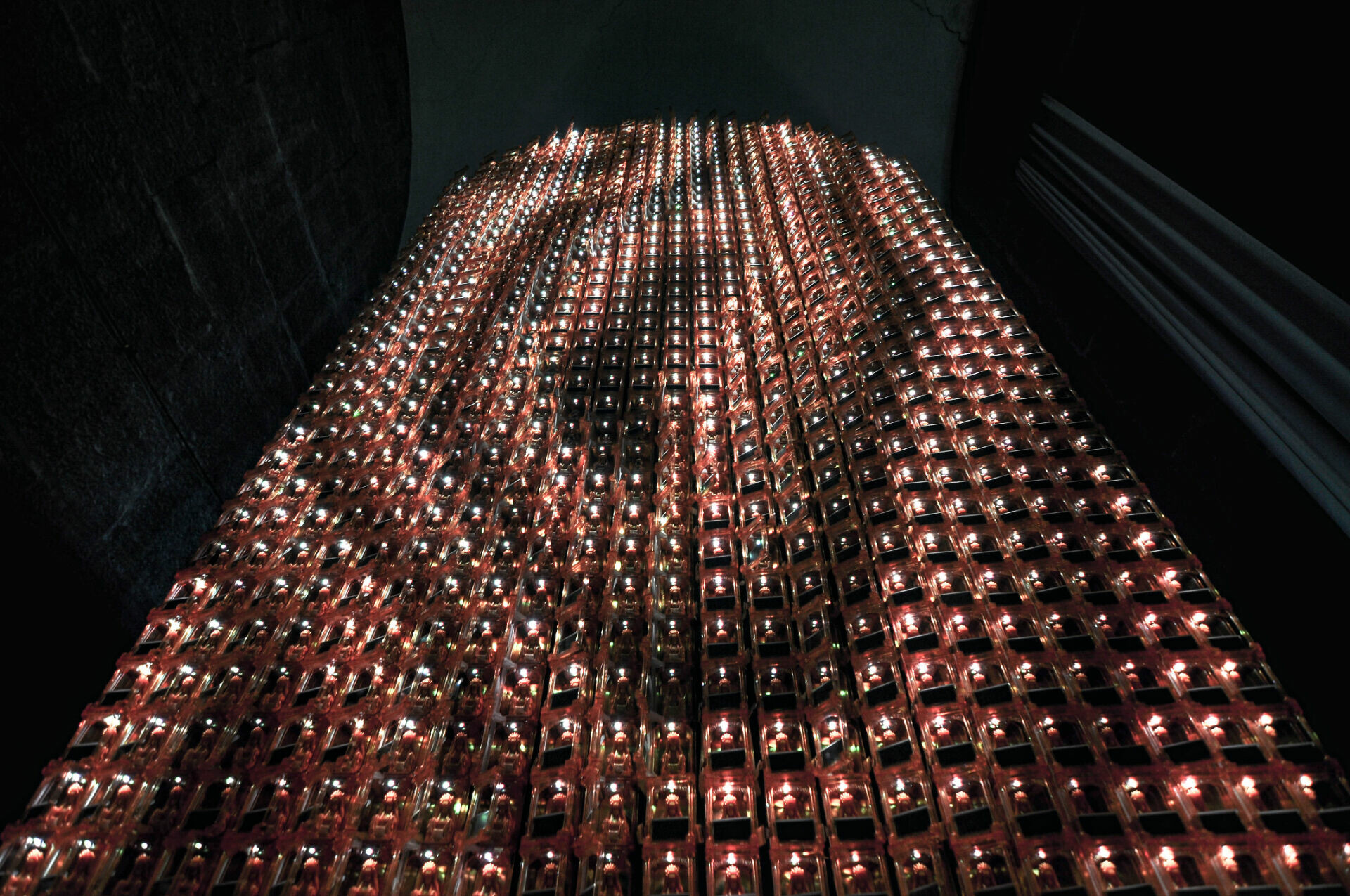

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」光明燈牆局部

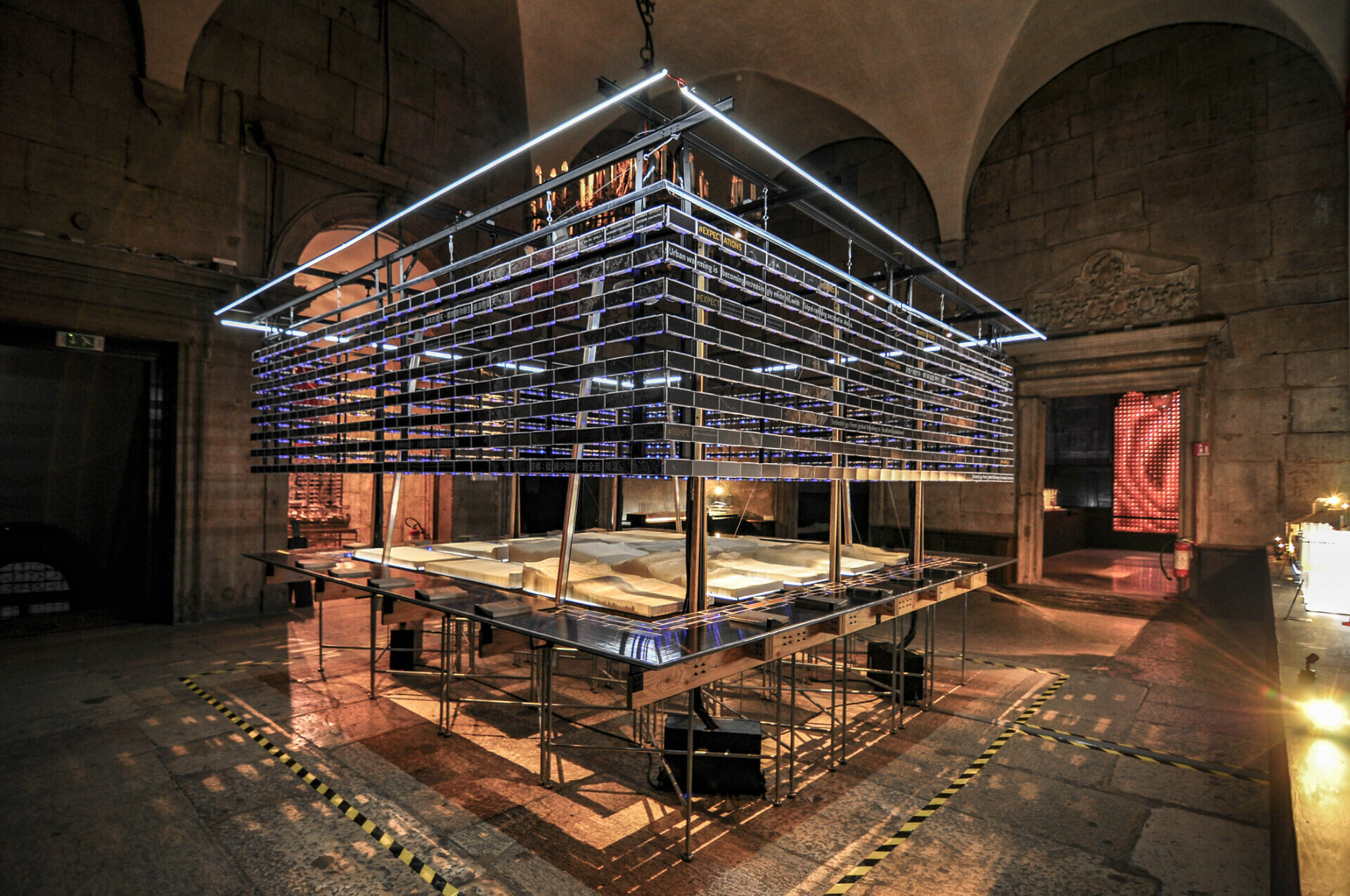

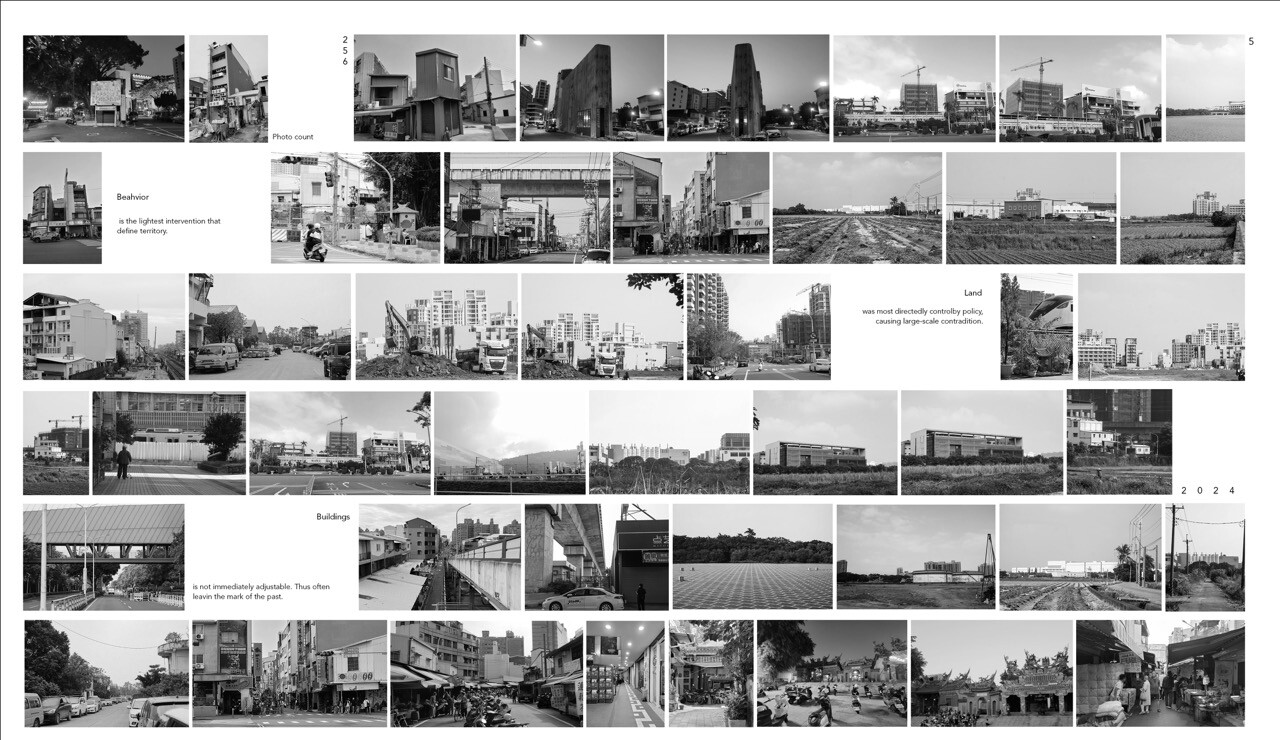

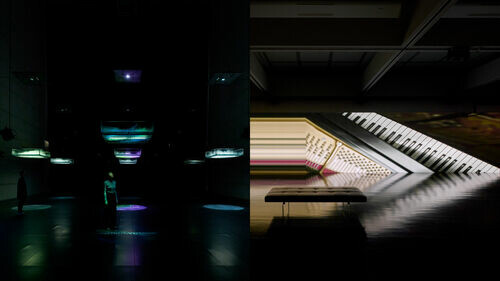

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」現場照片

一座島的漂泊發聲之始

從島嶼看世界的智慧

「漂蕩」不單是航向他方的動作,也是一種生存的姿態。在地理與結構的浮動中,臺灣所發展出的建築思維,是對於不確定性的一種應答。策展人薛丞倫所提出的「【無】信仰」之觀點,不是無神論的冷冽,而是一種源於脆弱、卻充滿包容的建築韌性。這種「無」是一種介於信與不信之間、在制度與混沌之間,仍能開出花來的島嶼智慧。「我們在沒有絕對信仰的時代,仍然建造、連結、共同生活,這就是臺灣的建築智慧。」薛丞倫如此說道。

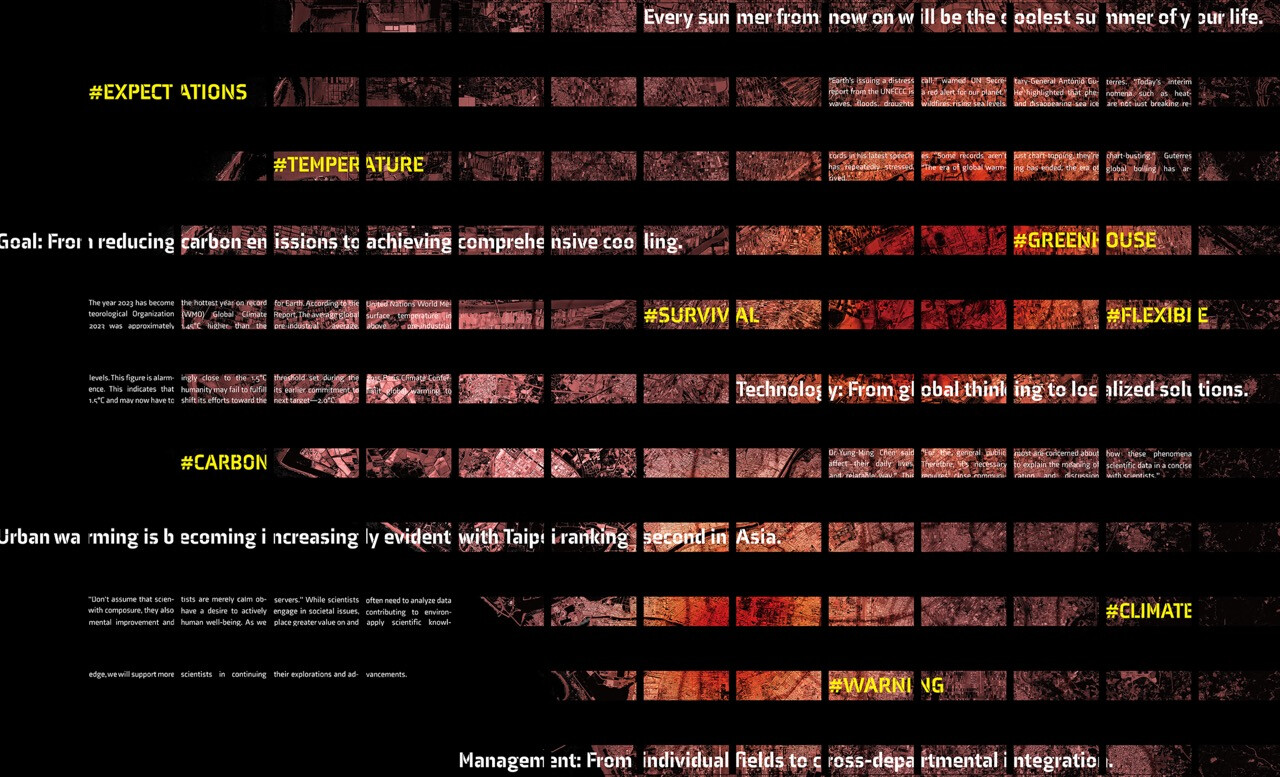

氣候正義 Climate Justice

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」現場照片

此次展覽中,17組提案作品如同島鏈般錯落,環繞著象徵「科技島」的主裝置——E Ink電子紙上的臺灣地景流動播放,展現出科技與自然共舞的視覺詩意。而另一端的「光明燈牆」則將傳統宗教象徵與控制晶片結合,意圖觸發觀者對於信仰、媒介與未來的想像:若我們失去了舊有的信仰,是否仍能在光影中尋得前路?

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」現場照片

從臺南到威尼斯的空間對話

光影信仰的演化與島民的回答

然而,國立成功大學自臺南啟程,攜手策展團隊,將九十餘年所積累的學術與社會實踐能量注入展覽核心。助理副校長吳秉聲指出,建築不該只是形式的堆疊,更應是社會與文化議題的回應。本次展覽提出的「在介於之間(in-between)」的命題,即是對世界變局的空間回應,也同時反映當代臺灣如何在民主、科技、文化的交匯處,尋求行動的定位。「我們不再只是地圖上的一點,而是一個以行動證明自身價值的文化夥伴。」這句話,正是臺灣建築走向世界的關鍵註解。不論是論壇中探討建築教育與地緣政治的交流,或是展覽現場的光影交錯,皆顯示這是一場有溫度、有思辨、有未來感的策展實踐。

第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館「【無】信仰:漂蕩世界的臺灣智慧」光明燈牆

「威尼斯是世界上最浪漫的城市,但當它空無一人時,更動人。(Venice is the most romantic city in the world, but it's even better when there is no one around.)」大文豪海明威曾如此形容威尼斯這座水都的迷醉,而這一次,臺灣的「島嶼智慧」則如緩緩釋放的光明燈,點亮另一種理性與靈性的交會點。「信仰」,在臺灣建築的語境中,不再是絕對的教條,而是一種多元共存的能量場。在這場展覽裡,我們看見了信仰的轉化——從香火裊裊的廟埕到電子紙閃耀的地景,從手工雕琢的建材到晶片佈滿的燈牆,臺灣以自己的方式,詮釋何謂「非中心」的智慧。這種智慧並非單純的技術堆疊,而是一種文化韌性的展現——在政治孤立、氣候變遷、全球不穩的背景下,仍能構築出共同體的空間。正如國美館長陳貺怡所言:「漂蕩,是面對變動時仍能創造秩序與連結的智慧實踐。」

游移地景 Landscape In-Between

最後,當展場的燈光熄滅,遊客離去,或許有一絲輕風從亞得里亞海拂過那「科技島」的裝置,將一點點來自東方的靈光帶回臺灣。這場在威尼斯展開的空間對話,實際上是臺灣自我觀照、國際發聲的一次重要實踐。「在不信之中,建起信任;在無序之間,造就秩序。」臺灣建築的回答,不是高聲宣言,而是溫柔卻堅定的低語。正如威尼斯詩人 Joseph Brodsky 在其名作《水印 Watermark》中所寫:「水是時間的容器。(Water is the image of time)」而建築,是時間的形體 —— 臺灣,正以自己的形式,為這個世界築起一座座介於理想與現實之間的橋。

|5月10日至11月23日

|義大利威尼斯普里奇歐尼宮(Palazzo delle Prigioni)

|

FB|facebook.com/TaiwanVAB

IG|instagram.com/taiwan.vab

圖片提供|國立臺灣美術館