自古以來,紙便是記錄歷史與承載知識的重要載體,它柔軟卻堅韌,輕盈卻富有層次。而在 2023 年的「設計上海」展覽上,設計界聖經之稱的 Design Anthology(簡稱DA)以紙為靈感,打造了一個與建築語彙相互交融的展演空間——「翹」。這場展覽不僅探討了建築、設計與文化的連結,更試圖以當代語境重新詮釋傳統材質的可能性。

翹,源自漢字「翹」的意象,既象徵著紙頁翻開時微微上揚的瞬間,也暗喻著傳統建築飛簷翹角的輕盈姿態。展覽以這一概念為核心,透過建築結構、光影設計與材料質感的交錯,營造出一種介於靜態與動態之間的流動感。這不僅是一場視覺與空間的探索,更是一場文化與時間的對話。

紙的輕盈/設計的厚度

翻閱空間\構築記憶

首先,踏入展覽入口,觀者即刻被一幅微微翹起的結構所吸引。這彷彿一本正待翻開的書,邀請人們進入「閱覽」的氛圍。這一設計靈感來自於書籍的物理特性,透過局部翹起的曲面,引導視線與行走動線,使整體空間帶有一種呼吸感。展覽場域以流動性的空間規劃為特色,動線設計刻意模糊傳統展覽的固定劃分,讓每位觀者能夠依自身節奏探索各個角落。細長的縫隙設計,使觀者能夠在行進間窺見內部展品,這種「半遮半掩」的設計手法,呼應中國傳統建築中內斂含蓄之美,強化了展覽的層次感。場內各處分散放置藝術作品,無論從哪條動線前行,觀者都能於轉角處發現新的驚喜。這樣的佈局,讓展覽不只是靜態的展示,而是一場互動式的探索旅程。

材質詮釋木與紙的共生

空間與光與影的對語

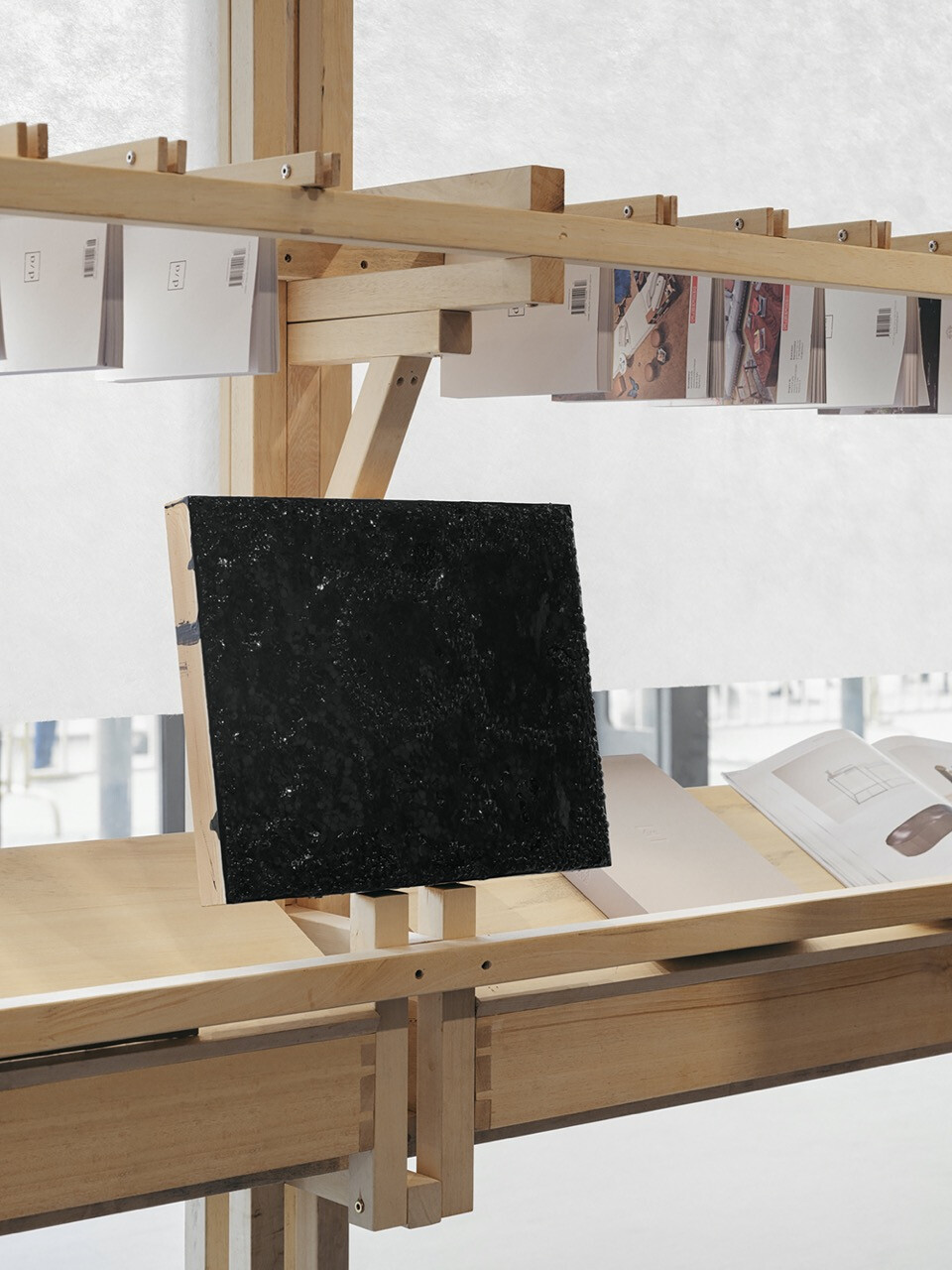

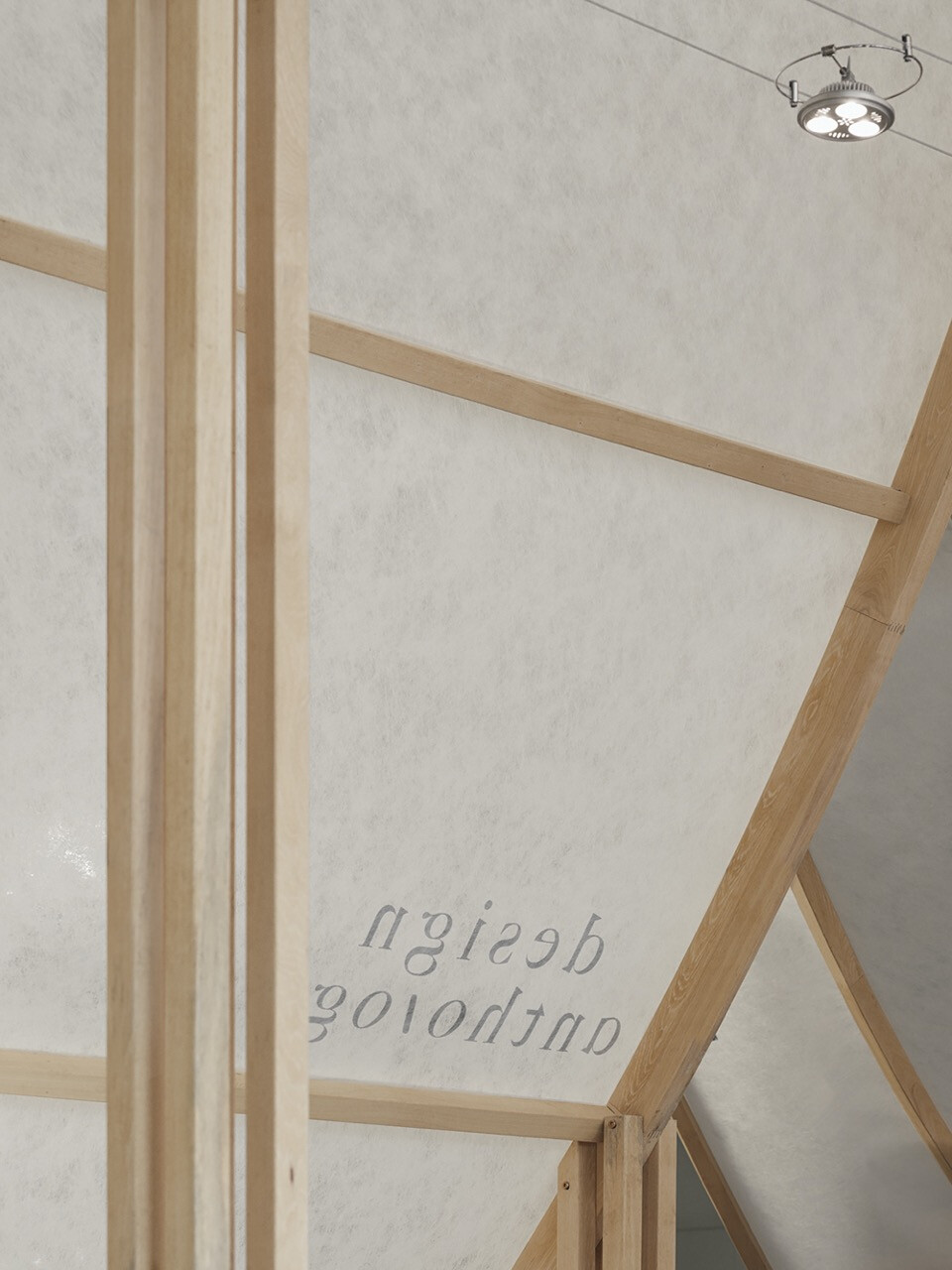

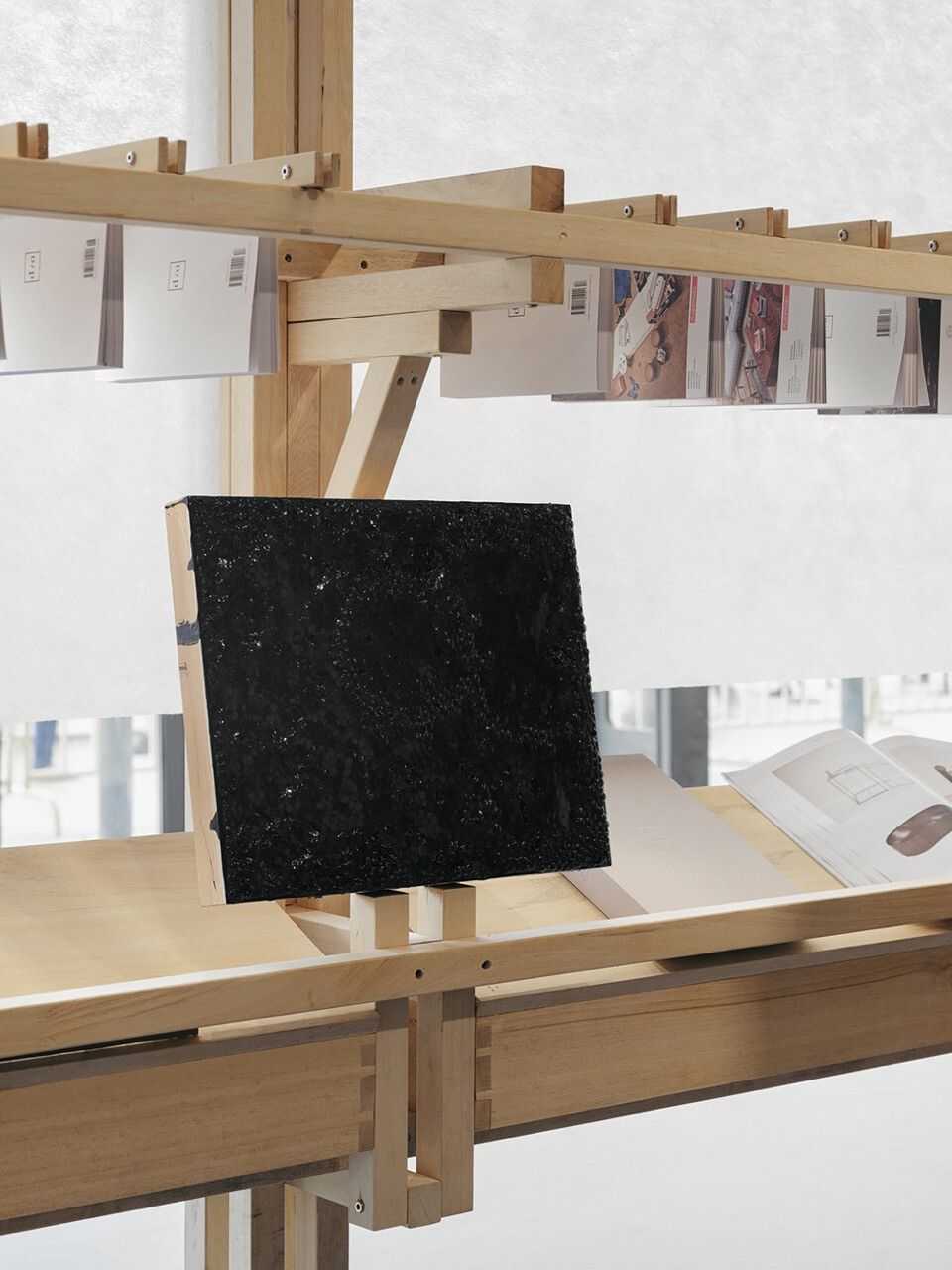

然而,本次展覽的建築主體採用了可持續使用的天然材料「木」,不僅體現了對環保的思考,也使整體空間更具溫度感。設計團隊融合傳統建築技法,以榫卯結構組合,營造出穩固卻不失靈動的空間語言。這樣的設計不僅便於後期拆卸與移動,還能實現多次迴圈使用,為展覽的延展性提供了更大可能。外表皮選用了「和紙」作為主要材質,這一選擇不僅呼應了紙張與書籍的概念,也讓空間擁有獨特的透光性。當光線穿透和紙,整個展場瀰漫著一種柔和的氛圍,使參觀者能在舒適的光影變化中體驗設計的細節。內部則利用和紙作為軟隔斷,使動態區域與靜態區域得以巧妙區分,讓展場在通透感與私密性之間取得微妙平衡。

為了讓空間呈現出輕盈且充滿詩意的氛圍,本次展覽特別捨棄了傳統的懸掛式燈具,改以燈線隱藏於木工結構之中,使光線如同自然流動的一部分。這種照明手法不僅提升了空間的一體感,也讓光影成為空間中的重要角色,使其能夠在不同時間點呈現不同層次的變化。透過光的投射,和紙的肌理與木材的溫潤質感被放大,使細節之美得以凸顯。這種設計手法,既延續了東方建築中對光影的敏銳感知,也讓觀者能夠在遊覽過程中,透過光的變化,感受到時間的流動。

設計與文化的交融

翹然於紙 流動於空間

展覽的一大亮點,是對於「閱讀」這一行為的重新詮釋。除了常規的藝術品與設計展品外,展場內特別設置了一區專門展示過往數期的 Design Anthology 雜誌。這些雜誌被陳列在特製的報架上,讓參觀者能夠如同在書店或圖書館般翻閱內容。此外,展覽還在報架結構中嵌入小型材料板裝置,這些展板展示了不同材質的切面,讓觀者能夠在視覺與觸覺之間建立連結。這樣的設計不僅增加了展覽的層次,也讓靜態的內容變得更加生動。整個展覽的核心理念,正是透過空間設計、材質運用與藝術裝置的結合,打造一個能夠讓人沉浸其中、細細品味的閱覽場域。觀者不只是被動的欣賞展品,而是透過自身的行走與感知,參與到這場關於設計、文化與記憶的對話之中。

總之,「翹」不僅僅是一場展覽,它更是一場關於設計、文化與空間的思考。透過木與紙的結合、光影與結構的交錯,這場展覽展現了如何在當代語境下,以設計為媒介,重新詮釋傳統元素。翹,不僅是一種形態的呈現,更是一種文化的流動。它在靜謐之中蘊藏動感,在輕盈之中蘊含深度,讓觀者得以在翻閱之間,感受空間的靈動與記憶的重量。

影音|設計聖經 Design Anthology ✕ 設計上海展演「翹」形象影片

主辦方|設計上海

專案名稱|Design Anthology

專案地點|中國上海

完工時間|2023年06月08日

主持設計|Tommy Yu

方案設計|valo Xiao. CoCo Lee

動畫設計|ViVi Lee

原木定製|本木

燈光方案|元入科技

平面設計|果術

藝術支援|是否藝術

攝影|言隅建築空間攝影-劉星昊

圖文提供 | 設計上海