—— 保羅·克利 Paul Klee

1935年6月13日,命運在兩個遙遠的角落同時撒下藝術的種子 —— 克里斯多(Christo Vladimirov Javacheff,1935–2020)誕生於保加利亞,而珍妮-克勞德(Jeanne-Claude Denat de Guillebon,1935–2009)則在摩洛哥來到人世。沒有人能預見,這對同年同月同日生的男女,日後將攜手成為 20 世紀最具顛覆性的藝術組合之一。他們不只是情侶、伴侶,更是理念一致的藝術戰友,透過包裹世界著名地標地景的行動,重新定義了「公共藝術」的疆界。

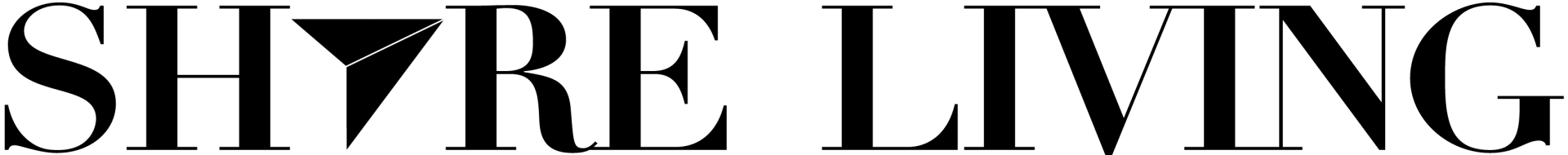

克里斯多《包裹島嶼(佛羅里達州大邁阿密地區比斯坎灣項目)》, 1982年作;估價:50,000 - 70,000英鎊。圖片提供|Phillips

此外,克里斯多與珍妮-克勞德(Christo & Jeanne-Claude)的藝術從不尋求永恆不朽,反而擁抱短暫與轉瞬。他們不設立紀念碑,不留下永久作品,而是將布料與繩索包裹於建築與自然之上,用暫時的遮蔽喚起觀眾的注意與想像。藝術,不再只是畫廊或博物館中的專利,而是城市景觀中出人意料的驚喜,是全民共睹的一場詩意轉化。

2021年克里斯多的最後一個作品將巴黎凱旋門包裹在3萬平方公尺的可回收聚丙烯纖維布,並使用7,000公尺(23,000英尺)的紅繩固定。照片來源|pexels

共同誕生共築世界的地景包裹

以藝術,重新包裹世界的想像

2025年全球藝術界隆重紀念這對藝術伉儷誕辰 90 周年。在倫敦,富藝斯 Phillips 匯聚逾30件由日本私人藏家精心收藏的克里斯多與珍妮-克勞德原作,推出名為《REVEALED》的拍賣專場,從雕塑實驗到經典創作草圖,全面回顧他們的創作軌跡。而這些作品,不僅記錄藝術家的創作,也記錄了人們如何觀看世界的方式。

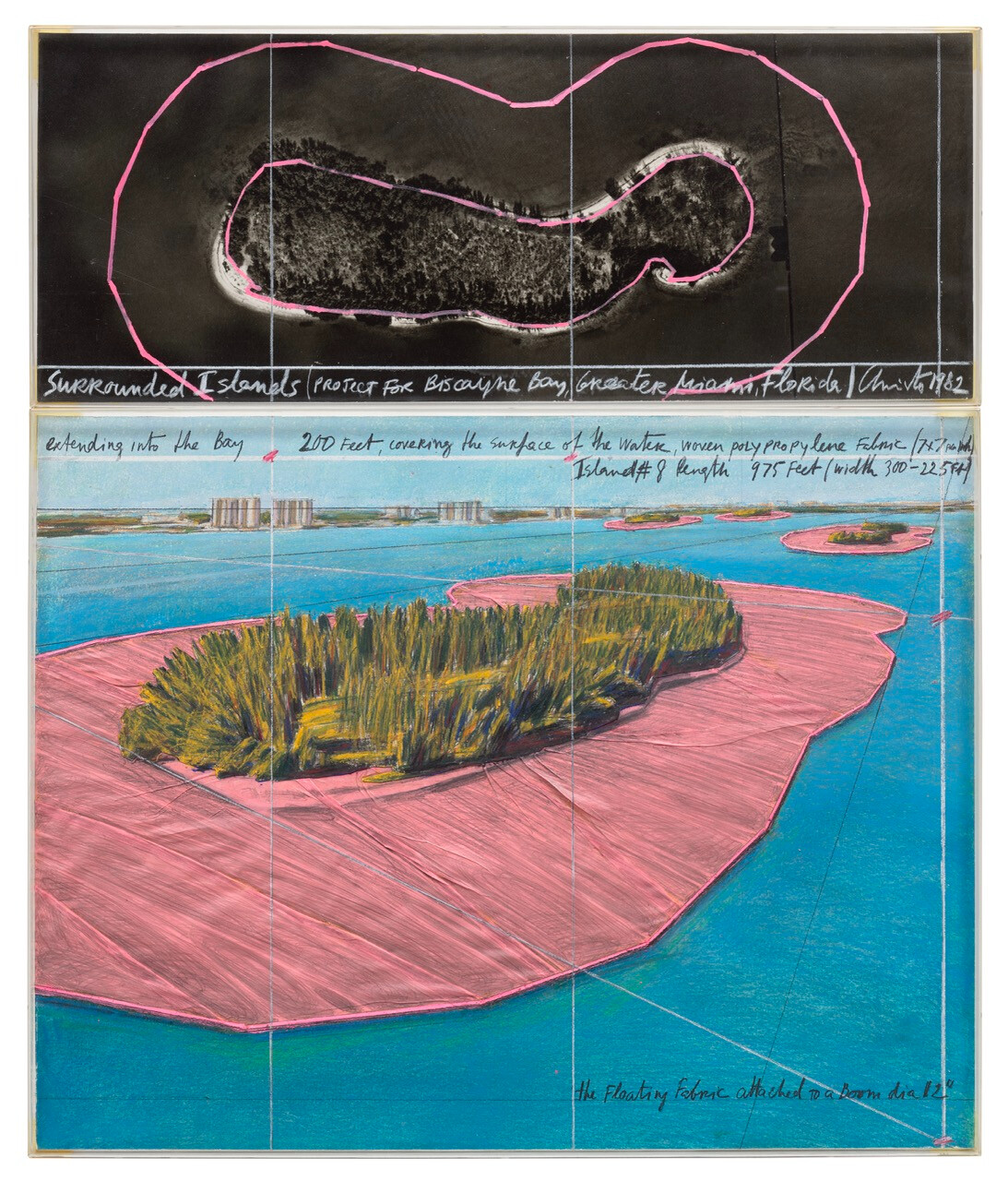

克里斯多《包裹電話》,1963年作;估價:20,000 - 30,000英鎊。圖片提供|Phillips

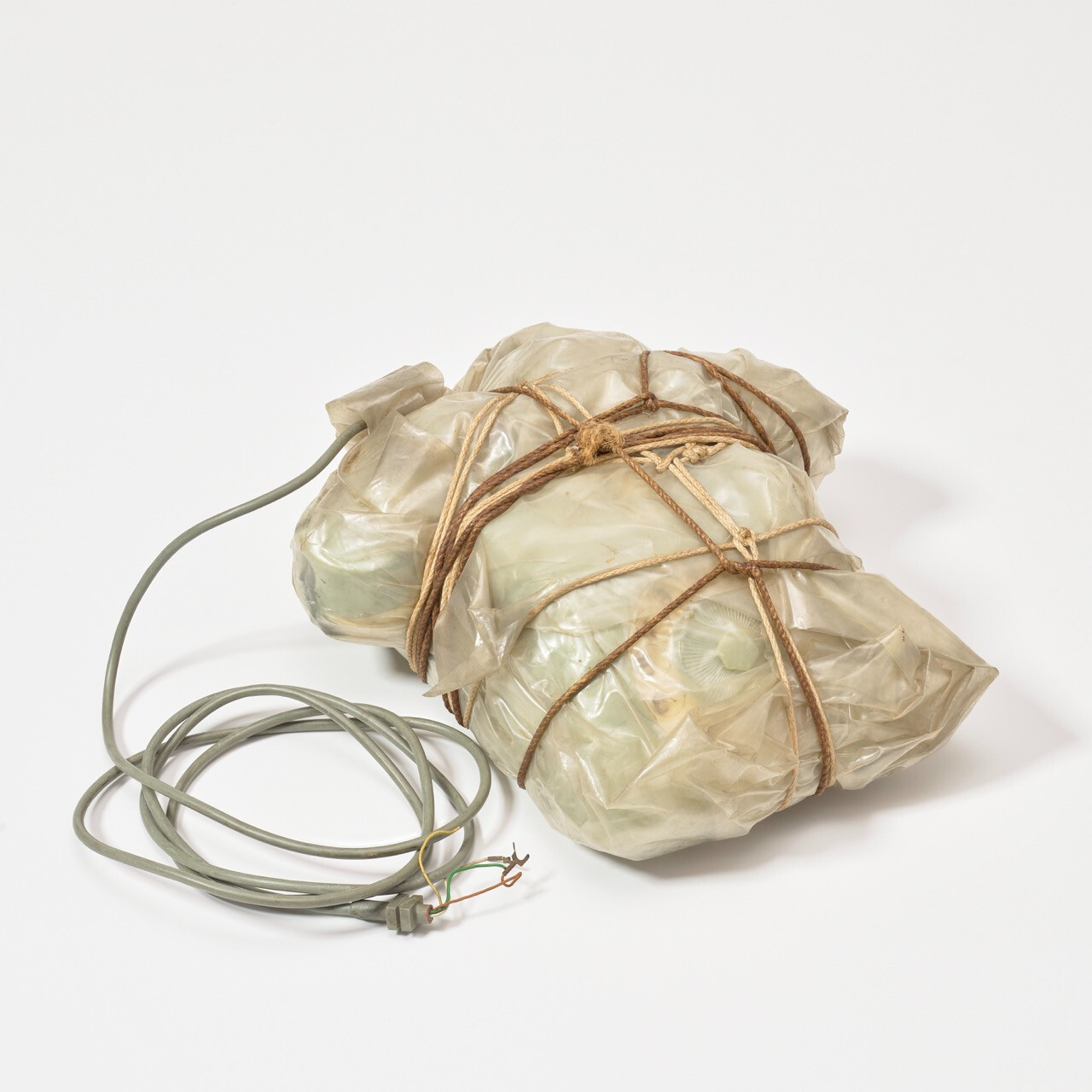

作品如 1985 年的《包裹新橋(巴黎項目)》,便是巴黎歷史地標的新詮。克里斯多與珍妮-克勞德歷時九年與市府交涉,最終成功將四百年歷史的新橋包裹成金色山巒般的詩意幻景。當年三百萬觀眾爭相目睹,為巴黎增添了超現實的光輝。今年秋天,當代藝術家 JR 也將攜手藝術基金會,以裝置作品向這場經典致敬,再度讓新橋化為時間與記憶的流動雕塑。

克里斯多《包裹新橋(巴黎項目)》,1985年作;估價:70,000 - 100,000英鎊。圖片提供|Phillips

遮蔽之中的地景包覆

召喚無限的觀看與反思

克里斯多的包裹藝術始於逃亡。1958年,他躲藏在卡車中偷渡出保加利亞,離開封閉的東歐,踏入自由世界。他最初包裹物品,只為遮掩與保護,但隨時間演進,這行為被賦予深遠意義。包裹,成為他剝離物品既有象徵、召喚觀者重新思考的方式。當布料覆蓋建築或地景,我們看不到內部,卻因此對「內部」產生想像;我們失去外觀,卻獲得全新的觀看視角。

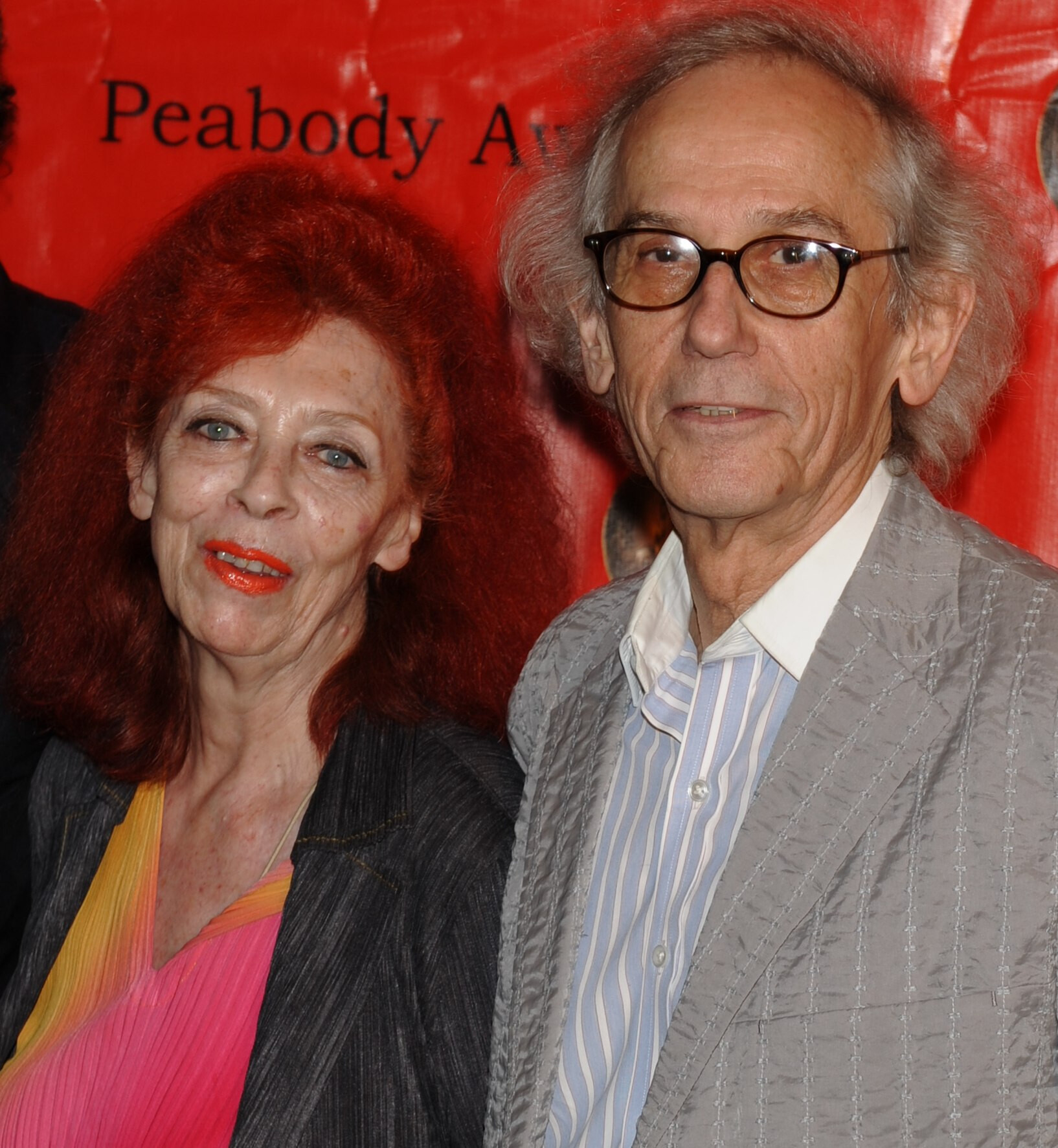

克里斯多與珍妮-克勞德(Christo & Jeanne-Claude)伉儷 2009 年合影於位於紐約 Waldorf Astoria 酒店第 68 屆年度 Peabody Awards 午宴 。照片來源|ANDERS KRUSBERG / PEABODY AWARDS

這正是克里斯多與珍妮-克勞德(Christo & Jeanne-Claude)藝術的魅力所在:他們用遮蔽,帶來顯現;用短暫,製造永恆。觀者不再是被動接收者,而是藝術經驗的共同建構者。藝術與人群、城市、自然緊密連結,形成一場場全民參與的詩意實踐。

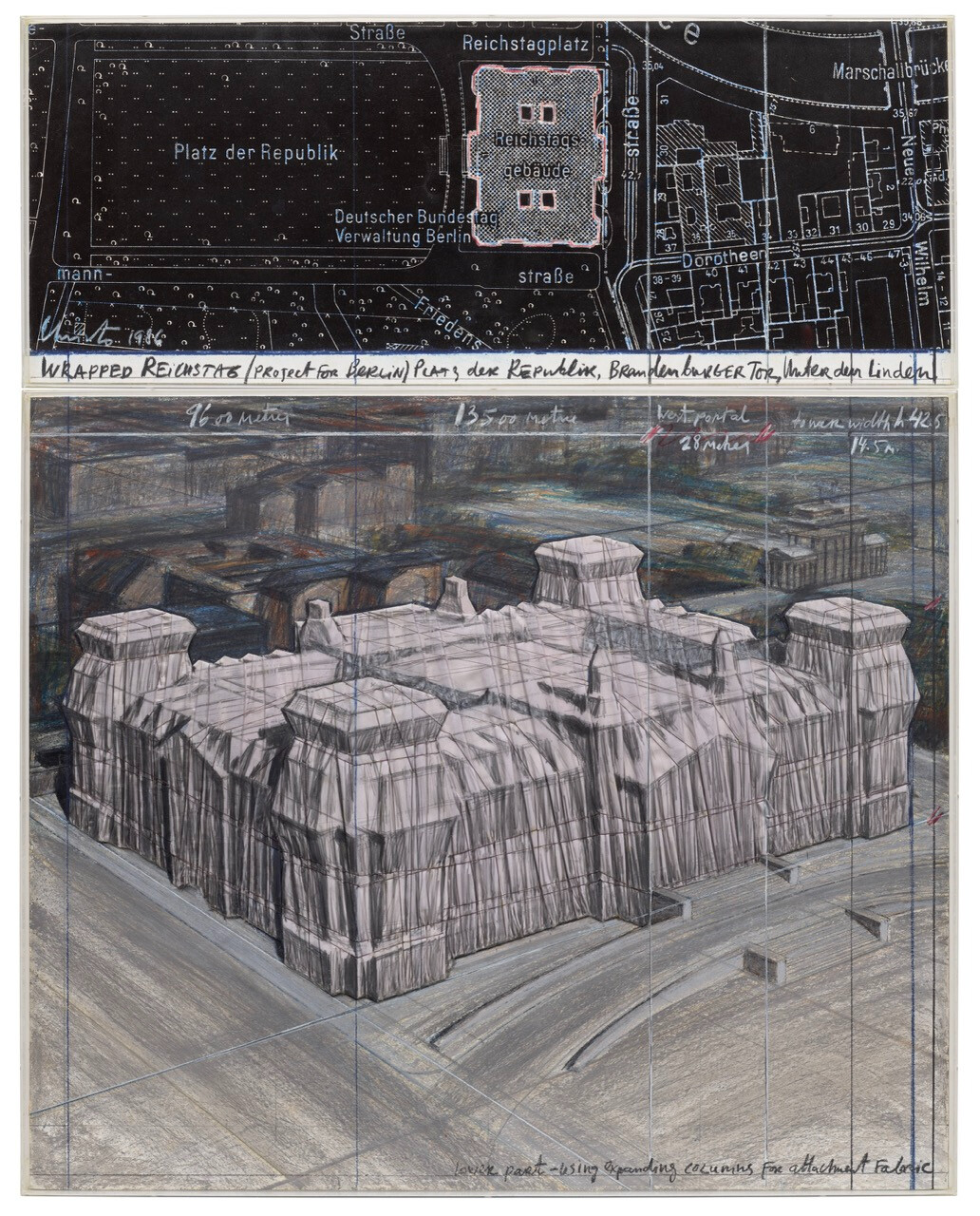

克里斯多《包裹國會大廈(柏林項目)》,1986年作;估價:60,000 - 80,000英鎊。圖片提供|Phillips

影音|克里斯多《包裹國會大廈》影像紀實

從中央公園到柏林國會

地景藝術再生的觀看與反思

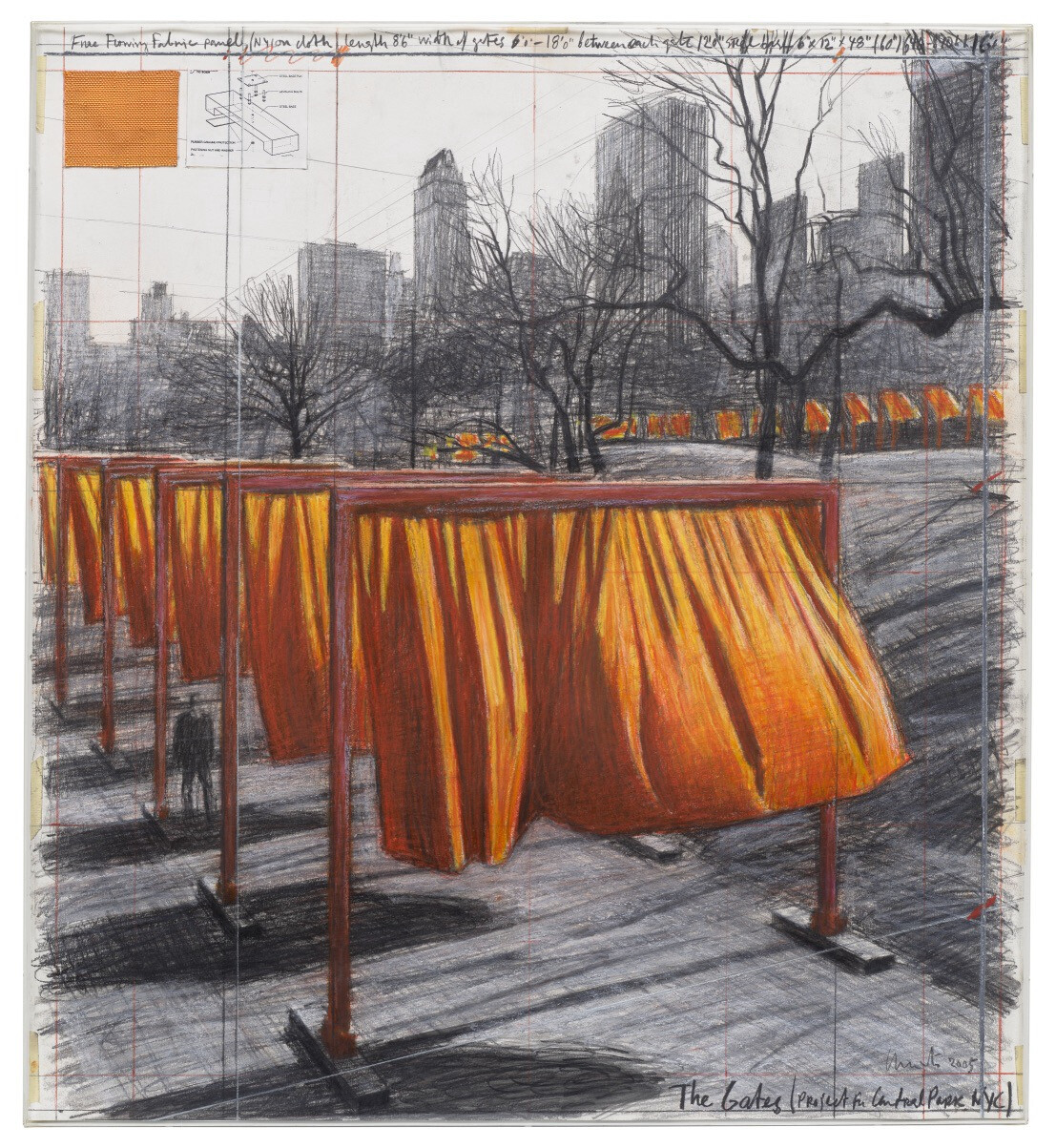

在紐約中央公園,《大閘》於 2005 年綻放橘紅色門簾,共7503道閘門沿步道蜿蜒展開,宛如一場盛大的儀式,召喚人們穿越現實與夢境之界。今年正值此作20周年,美術機構The Shed推出《The Gates與紐約未實踐之作》展覽,同時引入AR科技讓人重返那段16天的視覺盛宴。這不僅是回憶的召喚,更是向堅持了26年的創作精神致敬。

克里斯多與珍妮-克勞德(Christo & Jeanne-Claude)2005 年在紐約中央公園的《大閘》創作。照片來源|出自美國國會圖書館 Carol M. Highsmith Archive 檔案館藏

而在柏林,《包裹國會大廈》投影重現於議會外牆,彷彿將 1995 年那震撼一幕重疊於當下。為讓此創作順利執行,藝術家耗時 24 年與逾 350 位議員周旋對話,終於促成長達 70 分鐘的國會辯論,贏得臨時改造的機會。這種對公眾與制度的持久對話,使藝術不再只是審美經驗,更成為民主與溝通的象徵。

克里斯多《大閘(紐約中央公園項目)》,2005年作;估價:35,000 - 45,000英鎊。圖片提供|Phillips

如今,這對藝術伉儷雖然皆已離世,但他們創下的足跡依然在世界各地迴響。基金會持續延續他們的藝術願景,全球多個城市也紛紛推出紀念展覽與再現項目。藝術不會停止,記憶不會凋零。《包裹國會大廈》的拼貼草圖、《大閘》的AR體驗、《新橋》的現代重塑,這些都不只是對過去的回顧,而是一次次未竟創作的延續。他們用布料、繩索、紙張與想像,織就了一段段橫跨國界的藝術旅程。而今,在90周年的節點上,這場旅程正被新一代接續著、更新著。

從蒙特伊索拉岩俯瞰克里斯多和珍妮克勞德創作的聖保羅島浮動碼頭,2016 年 。照片來源|NewtonCourt

而攝影作品也是另一個較容易入手的藝術收藏,而其最吸引人的地方在於它記錄了人物、風景、城市容貌,乃至各項不同的主題,容易引起共鳴。知名藝術家的標誌性攝影作品及限量版畫作品在全球越來越受追捧。另外,富藝斯的設計門類一直以來深受亞洲藏家歡迎,例如曾在 2016 至 2022 年期間於『二十世紀及當代藝術和設計日間拍賣』中納入設計品,並屢創佳績。期待大家蒞臨預展,親身探索這些精彩作品的魅力。

|2025年6月26日,倫敦時間下午3時 (台北時間晚上10時)

|預展|2025年6月19至26日

|富藝斯倫敦 Phillips London(倫敦伯克利廣場30號)

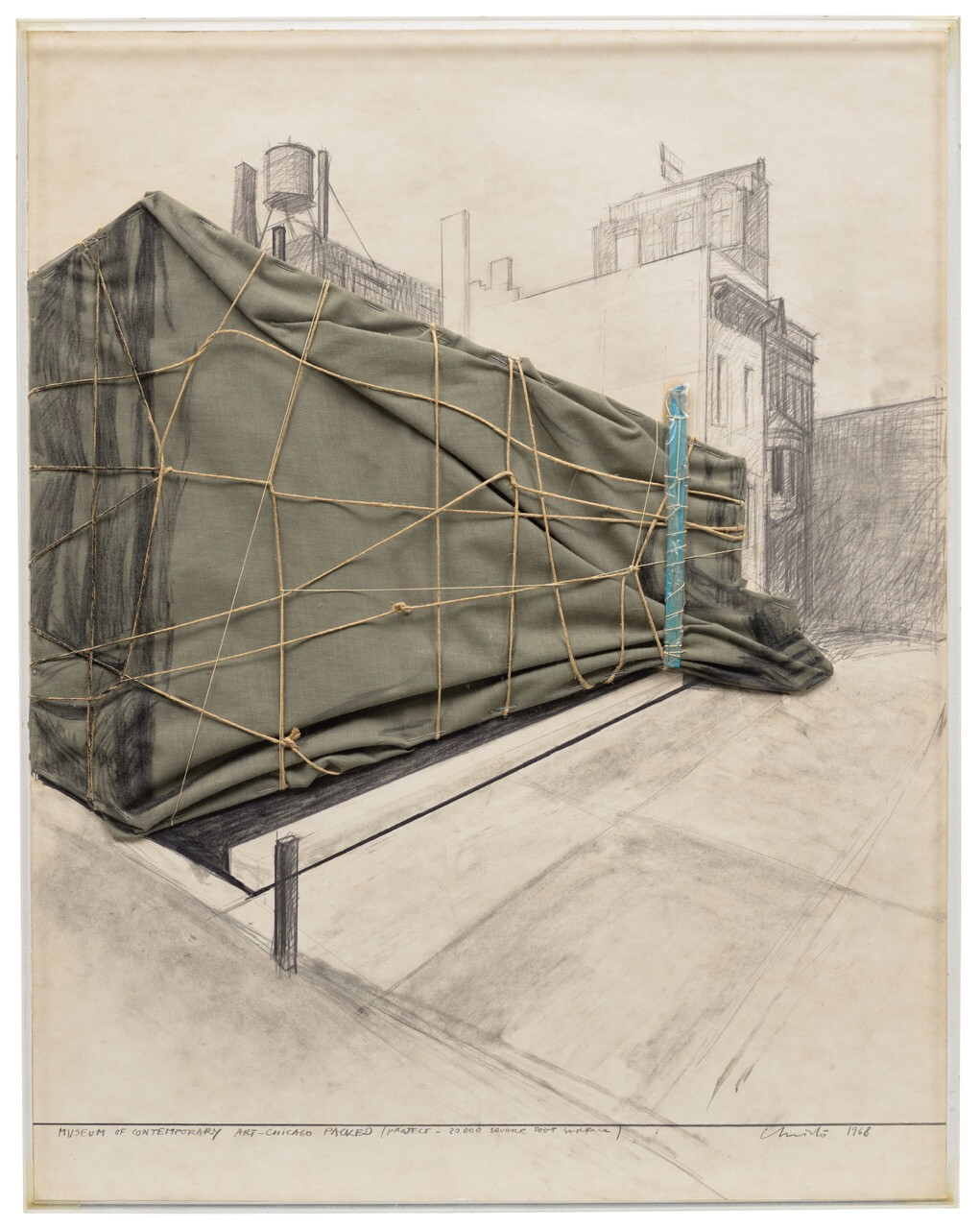

克里斯多《包裹芝加哥當代美術館(項目)》,1968年作;估價:15,000 - 20,000英鎊。圖片提供|Phillips

整輯|Eddie 圖文提供 | Phillips